[av_one_full first min_height= » vertical_alignment=’av-align-top’ space= » row_boxshadow= » row_boxshadow_width=’10’ row_boxshadow_color= » custom_margin= » margin=’0px’ av-desktop-margin= » av-medium-margin= » av-small-margin= » av-mini-margin= » mobile_breaking= » mobile_column_order= » border= » border_style=’solid’ border_color= » radius= » min_col_height= » padding= » av-desktop-padding= » av-medium-padding= » av-small-padding= » av-mini-padding= » svg_div_top= » svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_flip= » svg_div_top_invert= » svg_div_top_front= » svg_div_top_opacity= » svg_div_top_preview= » svg_div_bottom= » svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_flip= » svg_div_bottom_invert= » svg_div_bottom_front= » svg_div_bottom_opacity= » svg_div_bottom_preview= » fold_type= » fold_height= » fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style= » fold_btn_align= » column_boxshadow= » column_boxshadow_width=’10’ column_boxshadow_color= » background=’bg_color’ background_color= » background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3= » src= » src_dynamic= » background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight= » highlight_size= » fold_overlay_color= » fold_text_color= » fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color= » fold_btn_font_color= » size-btn-text= » av-desktop-font-size-btn-text= » av-medium-font-size-btn-text= » av-small-font-size-btn-text= » av-mini-font-size-btn-text= » animation= » animation_duration= » animation_custom_bg_color= » animation_z_index_curtain=’100′ parallax_parallax= » parallax_parallax_speed= » av-desktop-parallax_parallax= » av-desktop-parallax_parallax_speed= » av-medium-parallax_parallax= » av-medium-parallax_parallax_speed= » av-small-parallax_parallax= » av-small-parallax_parallax_speed= » av-mini-parallax_parallax= » av-mini-parallax_parallax_speed= » fold_timer= » z_index_fold= » css_position= » css_position_location= » css_position_z_index= » av-desktop-css_position= » av-desktop-css_position_location= » av-desktop-css_position_z_index= » av-medium-css_position= » av-medium-css_position_location= » av-medium-css_position_z_index= » av-small-css_position= » av-small-css_position_location= » av-small-css_position_z_index= » av-mini-css_position= » av-mini-css_position_location= » av-mini-css_position_z_index= » link= » link_dynamic= » linktarget= » link_hover= » title_attr= » alt_attr= » mobile_display= » mobile_col_pos=’0′ id= » custom_class= » template_class= » aria_label= » element_template= » one_element_template= » show_locked_options_fakearg= » av_uid=’av-29ba1y’ sc_version=’1.0′]

[av_textblock fold_type= » fold_height= » fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style= » fold_btn_align= » textblock_styling_align=’justify’ textblock_styling= » textblock_styling_gap= » textblock_styling_mobile= » size= » av-desktop-font-size= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » font_color= » color= » fold_overlay_color= » fold_text_color= » fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color= » fold_btn_font_color= » size-btn-text= » av-desktop-font-size-btn-text= » av-medium-font-size-btn-text= » av-small-font-size-btn-text= » av-mini-font-size-btn-text= » fold_timer= » z_index_fold= » id= » custom_class= » template_class= » element_template= » one_element_template= » av_uid=’av-m1kuictn’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg= »]

En tant que professeurs de droit public, nous souhaitons mettre en évidence l’insécurité juridique générée par la proposition de décret Paysage examinée ce jeudi en plénière du Parlement de la Communauté française. La sagesse est de consulter la section de législation du Conseil d’État, même dans l’urgence. Si tel n’est pas le cas, un membre du gouvernement peut, comme il en a le droit, provoquer une seconde lecture du texte avant son vote pour le confronter aux risques que nous identifions ici.

Une opinion Frédéric Bouhon (ULiège), Patrick Goffaux (ULB), Marc Nihoul (UNamur), Jerôme Sohier (ULB), François Tulkens (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), Marc Uyttendaele (ULB) et Marc Verdussen (UCLouvain)

Un processus législatif atypique

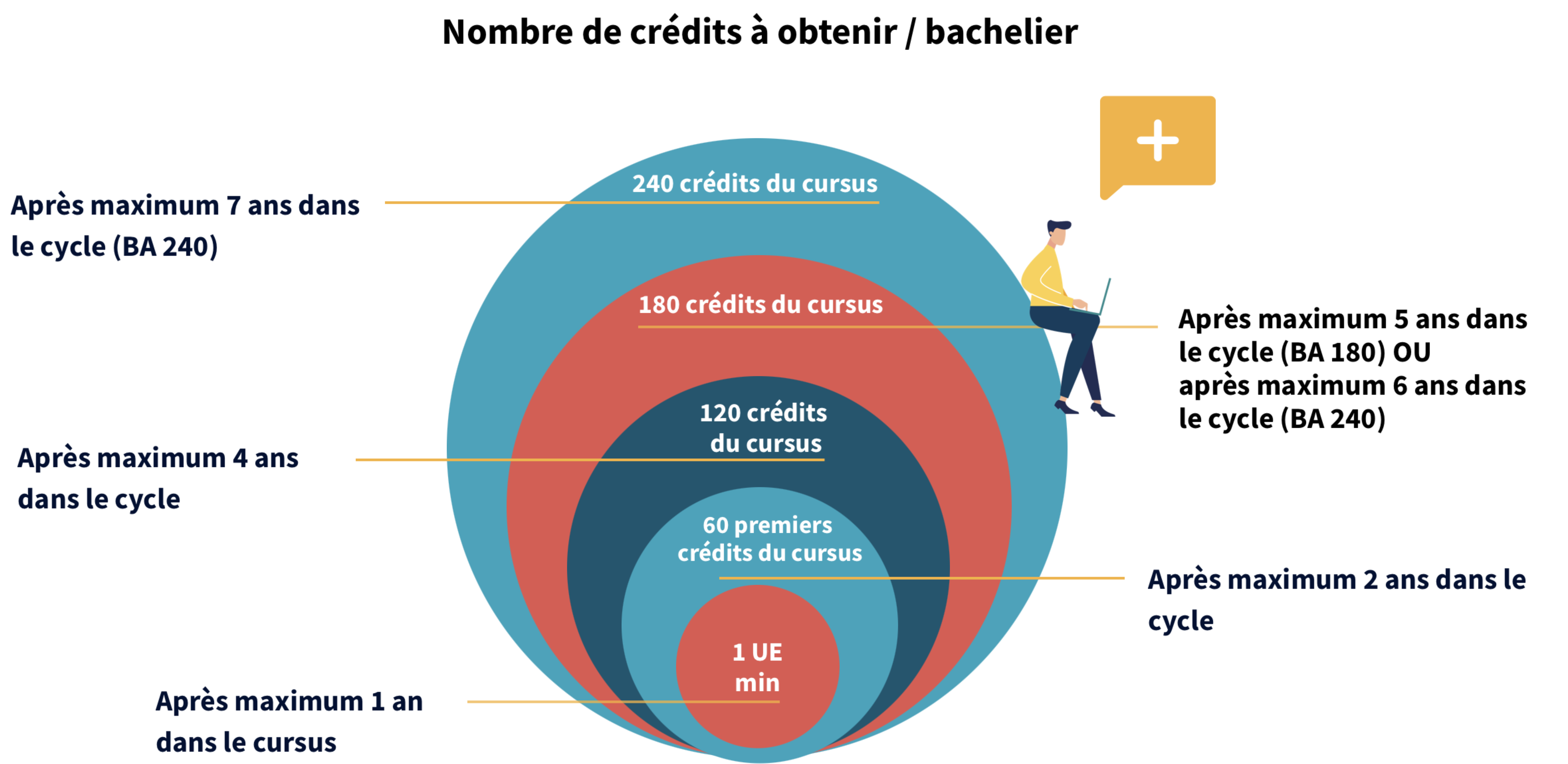

La volonté d’adopter le texte dans la précipitation a conduit les parlementaires à suivre un processus législatif atypique. Le 2 avril dernier, des députés déposent une proposition de décret au Parlement de la Communauté française. Cette proposition ne comporte que trois articles. Le premier définit le champ d’application du décret (universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts). Le second instaure une sorte de moratoire généralisé pour tous les étudiants inscrits en 2023-2024 en déclarant tous ces étudiants finançables pour l’année 2024-2025. Et le troisième article instaure un système de monitoring par l’ARES. Au moment où cette proposition de décret est à l’agenda de la Commission de l’enseignement supérieur du Parlement de la Communauté française, le 16 avril dernier, ses auteurs déposent, en séance, un amendement à leur propre proposition qui remplace l’article 2 par 8 nouveaux articles en vue de déclarer finançables certaines catégories d’étudiants. Lors des débats, ce nouveau texte ne fait pas l’objet d’un commentaire article par article. Lors de la détermination de l’ordre des travaux, une motion visant à auditionner les différents acteurs concernés est rejetée au motif qu’il conviendra d’entendre ceux-ci après l’adoption du texte, au cours de la prochaine législature. Le texte est voté par la Commission dans le courant de la nuit du 16 au 17 avril. Il n’y a à ce stade pas d’avis du Conseil d’État. Le processus est pour le moins insolite et la tension autour de l’adoption de ce texte, dont le secteur concerné ne semble pas vouloir, risque d’être un terreau favorable à des recours une fois que le texte sera adopté, sanctionné et publié au Moniteur Belge.

Un risque de violation de la Constitution

À première vue, le texte voté en Commission soulève des interrogations quant à sa conformité avec la Constitution, tout particulièrement au regard de l’article 24, § 4, qui consacre le principe selon lequel : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret« .

Le texte introduit d’abord une « mesure transitoire » destinée à répondre à « des situations urgentes ». La mesure transitoire tend à déclarer finançables pour 2024-2025 les étudiants inscrits en 2023-2024 dont la première inscription remonte avant l’entrée en vigueur de la réforme du décret Paysage. La mesure offre ainsi un avantage substantiel à certains étudiants seulement – indépendamment de leur trajectoire de réussite – et refuse ce même avantage à d’autres étudiants (les étudiants inscrits pour la première fois en 2021-2022, qui n’ont pas acquis les 60 crédits de la première année du cycle en 2022-2023 et qui n’ont pas pu se réinscrire, pour raisons de santé par exemple, en 2023-2024, ou encore les étudiants qui perdront leur finançabilité au terme d’une prochaine année académique et qui ne bénéficieront pas de l’avantage d’une année supplémentaire de finançabilité).

La mesure est justifiée par « des situations urgentes » mais il n’est pas précisé en quoi consistent exactement ces situations urgentes, et l’on conviendra qu’une rupture d’égalité ne peut pas être justifiée uniquement par une prétendue urgence, non autrement motivée.

D’autre part, le principe d’égalité paraît également méconnu, en ce que le texte tend à traiter de manière identique en droit des situations très différentes en fait, ce qui constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. En effet, les motifs précisent que la mesure ne concernerait que les étudiants qui, à l’issue de l’année académique, se trouvent dans une « trajectoire de réussite ». Le texte de l’article 3 vise toutefois, indistinctement, tous les étudiants inscrits en 2023-2024 dont la première inscription est antérieure à la date d’entrée en vigueur de la réforme du décret Paysage, indépendamment de savoir s’ils sont ou non sur une trajectoire de réussite.

Par ailleurs, pour les étudiants dont la première inscription est postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du décret Paysage, la proposition amendée permet à certains d’entre eux (étudiants entrés dans l’enseignement supérieur en 2022-2023) de réussir 45 crédits seulement en deux ans, alors que d’autres devront réussir la totalité des 60 crédits de la première année du cycle dans le même délai. La seule justification avancée pour ce qui s’apparente à une discrimination est le risque d’exclusion massive de ces étudiants touchés par la pandémie Covid-19. Cette explication ne résiste pas à l’analyse et ne saurait justifier, à elle seule, la différence de traitement dès lors que tous les étudiants entrés dans l’enseignement supérieur après l’entrée en vigueur de la réforme du décret Paysage ont été affectés par la pandémie durant leur scolarité. Le principe d’égalité semble donc également rompu par cette deuxième mesure.

En se dispensant de solliciter l’avis du Conseil d’État, les parlementaires refuseraient toute appréciation sur la constitutionnalité du texte à l’examen et donc sur sa conformité au droit de chacun de ne pas être discriminé. Or, le respect des droits fondamentaux par le législateur se mesure aussi à la qualité du processus législatif. Elle se mesure plus précisément à la manière dont le législateur a pris en compte (ou non) l’impact du texte en projet sur les droits fondamentaux et a opéré une balance suffisante des intérêts en présence.

Des attentes légitimes trompées

La proposition amendée soulève une autre difficulté : depuis deux ans, les établissements de l’enseignement supérieur anticipent la réforme du décret Paysage, notamment en incitant les étudiants à s’engager dans une réorientation en amont, pour éviter précisément le risque d’être déclaré non-finançable. Que dire aujourd’hui à ces nombreux étudiants réorientés qui doivent se sentir déçus dans leurs attentes légitimes et qui ont été réorientés sur des bases qui risquent de devenir obsolètes si la proposition amendée est adoptée par le Parlement de la Communauté française ? Certes, nul n’a un droit acquis au maintien d’une législation. Les textes législatifs sont une donnée dynamique, ils évoluent au fil du temps et, parfois, cela peut surprendre les attentes des citoyens. C’est un processus normal. Sauf lorsque la rupture est brutale, totalement imprévisible et de nature à plonger les personnes concernées dans une grande insécurité juridique. Or, la proposition amendée n’avait rien de prévisible : elle a été adoptée dans la précipitation avant même d’attendre l’entrée en vigueur du précédent texte sur lequel tout le monde s’est basé et qui a donné lieu à de vastes campagnes d’information, comme en témoigne le site internet mesetudes.be. La proposition amendée modifie un texte fort complexe et plonge le monde de l’enseignement supérieur dans la plus grande insécurité juridique pour les deux sessions à venir et il surprend ainsi les attentes légitimes des acteurs concernés, en ce compris des nombreux étudiants qui se sont réorientés en anticipation du nouveau texte. La modification risque ainsi de donner lieu à d’innombrables actions en responsabilité dirigées contre la Communauté française de la part des étudiants qui se sentent lésés par ce manque de prudence du législateur communautaire.

Conclusion

L’œuvre législative est la moelle épinière du modèle démocratique. Elle est conçue pour être mûrie, pensée avec sagesse, élaborée avec recul en pleine connaissance de ses enjeux. Rien n’est pire qu’une législation épidermique, élaborée dans la hâte, fût-ce avec les meilleures intentions du monde. Lorsque le législateur épouse l’air du temps, se précipite ou veut séduire, il se perd et souvent provoque des dégâts qu’il ne pouvait imaginer. L’enfer est pavé de bonnes intentions. Tel est notre propos ici. Il n’est pas trop tard. La sagesse est de consulter la section de législation du Conseil d’État, même dans l’urgence. Si tel n’est pas le cas, la sagesse serait qu’un membre du gouvernement, comme il en a le droit, provoque une seconde lecture du texte avant son vote pour le confronter aux risques que nous aussi, dans la hâte, nous avons déjà identifiés. Il en est encore temps.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_video src=’https://youtu.be/9m8M9AU4GF0′ mobile_image= » attachment= » attachment_size= » format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play= » id= » custom_class= » template_class= » element_template= » one_element_template= » av_uid=’av-m1ma4ym8′ sc_version=’1.0′]